技術解説

高精度温度調節計の使用にあたって

近年、エレクトロニクスの進歩は情報、通信分野を中心に止まるところを知りません。

その核となっている技術にはシステムLSIの進歩があげられ、より高速、より高機能にすることで、今まで不可能であったことが可能になってきたことが大きな要因と考えられます。

LSIをより高機能にするためには、現実問題としてゲート1つ1つの微細化が要求されます。その微細化を達成するために、温度制御は重要な役割を占めており、温度調節計(温度調節器)への要求も厳しくなっております。それらの要求に応えるため、弊社では1/100℃、1/1000℃表示分解能の温度調節計ラインアップを揃え対応しております。

1. 1/100℃、1/1000℃の精度で温度を制御するためには、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?

物質の特性を決定づけるためには、温度というパラメータが必ずと言っていいほど付きまといます。逆に言えば、物質の温度が変化すると特性が変化します。温度を測定する方法として、この特性を利用しています。

最もポピュラーに使用される温度検出端としては熱電対があげられます。

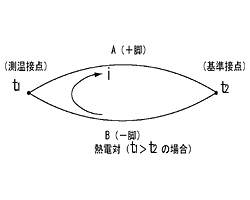

熱電対はゼーベック効果という現象を利用して、温度を測定するセンサです。

異種金属を接合して、その測温接点と基準接点の温度差によって生じる熱起電力を測定することによって温度を測定します。 この熱起電力はK熱電対では、約40μV/℃という非常に小さな電圧値で、通常、温度調節計はこの電圧をAD変換できる電圧レベルまで増幅して温度を測定します。

一般的に温度制御点と温度調節計は距離が離れた場所に設置されます。その長い道のりの中にはヒータを駆動するための動力電源用ラインなどが熱電対ラインと交差したり、平行に配線されたりします。 数μVを測定するためのラインと、100~200Vといった測定信号の数十万倍もの電圧レベルのラインとが混在する状況です。当然、温度信号へ動力用電源の干渉が発生します。

白金測温抵抗体(RTD)の場合でも、1℃あたりの変化量は約400μV(測定電流1mA)です。温度調節計は、この干渉されている信号よりノイズ成分を除去し、熱電対本来の発生信号を取り出して温度に変換しなければいけません。 このノイズ成分をすべて取り去ることは非常に難しく、今までの 1℃、 1/10℃分解能での制御では表立って現れなかった(気づかなかった)現象が、1/100,1/1000℃分解能になると現れてきます。

※ゼーベック効果

2種類の異種金属で構成した閉回路で、2つの接続点を異なる温度に保つときに、回路に熱電流が流れる現象をいう。

熱電流が発生することは、熱起電力が発生していることであり、熱電対の基本的な原理である。

(参考文献:温度計測100のFAQ (株)日本電気計測器工業会 発行)

2.信号ラインをノイズから守るためには

1)温度測定ライン(センサ)と動力用ラインを近づけて配置しない。

2)制御点と温度調節計の距離を短くする。

3)センサラインをシールドする。

などが必要になります。

精密な測定をする場合にはもう一つ、環境面での大きな問題があります。

それは、温度調節計のごく近辺での環境です。温度情報を得るための熱電対はゼーベック効果を利用しています。皮肉にも、この効果は精密な温度測定をする場合の大きな弊害にもなっています。

ゼーベック効果をもう少し詳しく説明すると、熱電効果を理解する必要があります。

金属内部の自由電子は絶えず原子間を飛び動き、原子と衝突して不規則な運動をしています。原子間距離および単位容積あたりの自由電子数は、金属の種類によって異なり、2種の金属を接触させると自由電子数の差により、その差を埋める方向に電子が移動し、電位差が起きます。このようにして起きる電気を接触電気といいます。

また、接点を加熱すると、自由電子の動きが活発になり、熱エネルギーと電気エネルギーの間に交換が行われます。これを熱電効果といい、この現象の一種にゼーベック効果があります。

銅と他の金属間の熱電効果による起電力

| 接合する金属 | (μV/℃) |

| 銅と銅 | 0.2 |

| 銅と金 | 0.3 |

| 銅とシリコン | 40 |

| 銅と酸化銅 | 1000 |

参考文献:米ケースレー・インスツルメンツ社の”Low level measurements”

このように、異種金属を接触させただけでも電位差が生じることがわかります。温度調節計に熱電対からの温度情報を伝えるためには、温度調節計の端子に熱電対を接続し、そのプラス端子とマイナス端子の電位差を測定する必要があります。それぞれの端子と熱電対は異種金属ですから、ここにも熱電対が出来てしまいます。さらに、困ったことに熱電対はプラス、マイナスの素材が異種金属です。温度調節計の端子は同じ金属で構成されているので、端子毎に熱起電力が違います。

結果として、取り込まれた温度情報にはすでに誤差があることを意味します。K熱電対のプラス素材のクロメルと端子の主な成分である銅では約20μV/℃もの熱起電力が生じ、マイナス素材のアルメルとでは約-20μV/℃発生するので、端子部分の熱起電力はほぼK熱電対の熱起電力と同じになります。

白金測温抵抗体(RTD)の場合でもやはり、センサー導線と端子は異種金属なので、端子部分にそれぞれ熱電対を形成します。

RTDより温度情報を得るためには、RTDに一定電流を流し、a線とb線の電圧差より温度情報を得ます。RTDでは各導線が同じ金属なので、端子温度が同じであればそれぞれの起電力は同じと考えられます。従って、各端子で発生した起電力の誤差を打ち消してくれることになります。しかし、各端子にしてもセンサ導線にしても酸化や不純物の混入などで全く同一の素材ということはあり得ません。RTDにしてもやはり誤差は発生します。

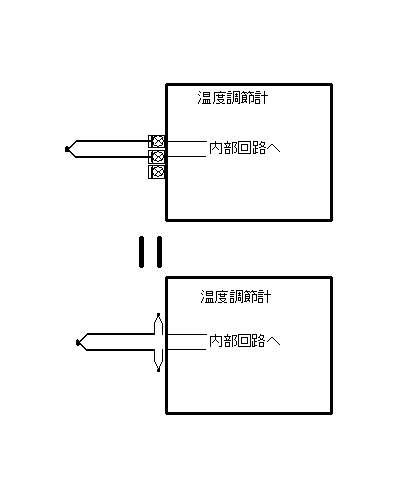

また、温度調節計の各センサ端子の温度バランスが崩れても誤差になります。端子に風が当たったりした場合、各端子の起電力が変わり端子間の温度バランスが崩れ、誤差を発生します。また、この風が端子に当たったり当たらなかったりすることで、温度測定の安定性に影響を及ぼし、制御の不安定要因になります。逆に、制御中の温度調節計の温度指示値が安定していても、実際の制御点ではふらついているということが起こり得ます。

弊社の温度調節計では、工場において校正用熱電対やRTDを使用し、それらの誤差を合わせ込むように調整して出荷しています。ほとんどの状況では、端子の温度分布は計器の自己発熱による要因が大きいので、出荷後でも同様な温度分布で安定しており、工場出荷時の調整でキャンセルすることが可能です。

高精度に制御するためには、温度調節計周囲の環境、とくにセンサ接続端子の部分の処理は忘れがちですが、非常に影響を受けやすい部分なので、風の影響を受けないようにカバーするなどの注意が必要です。

また、温度調節計やセンサの端子(異種金属の接合部分)はつねにきれいにしておく必要があります。熱電効果による熱起電力表でもわかるように、銅と銅の接合に対して銅と酸化銅の接合では、約5000倍も影響が違ってきます。

弊社では、多少のコストアップにつながりますが、これらの端子に金メッキ処理を施し、酸化を抑える工夫などを行い、少しでも長く工場出荷時の状態を保てるようにしています。